Нурулин Тимур

Опубликовано:

Материалы научного семинара «Сохранение культурного наследия Узбекистана: исторические вехи и актуальные проблемы» памяти Ю.Н. Рериха [Текст]. - Ташкент: Baktria press, 2021. - 224 с.

Семинар организован Ташкентским обществом Рерихов под председательством Монасыповой Н.Р. и Монасыповой Л.И.

На юге Узбекистана в районе Старого Термеза в 60-е годы прошлого столетия археологами был открыт буддийский храмово-монастырский комплекс кушанского времени Фаяз-тепе. Здесь была обнаружена удивительная находка – горельеф из белого мраморовидного известняка I-III в. н.э. [1]. Это один из красивейших образов Будды, который много раз интересовал исследователей ввиду лаконичности форм и сюжета, гармонии и высокого мастерства исполнения. Именно это заставляет снова и снова возвращаться к нему, открывая все новые грани загадочного образа. В этой связи, постараемся раскрыть иконографические особенности данного образа в контексте аналогичных изображений, хранящихся в музеях мира, понять его назначение. Также, проведем геометрический анализ данной скульптурной композиции на предмет выявления гармонических пропорций.

Икона. В строгую форму килевидной арки, опирающейся пятами на капители пилястр коринфизированного вида ордера с двумя рядами аканта помещён буддийский сюжет с медитирующим Буддой под деревом Бодхи. По обе стороны от главной фигуры изображены два монаха. Данное скульптурное изображение выполнено в виде горельефа [3]. Удивительно решен образ священного дерева Бодхи, круглая крона которого по внешнему контуру описывает дугу овальной арки, по внутреннему – обрамляет голову Будды, образуя нимб. Это дерево фикус религиозный (Ficus religiosa), произрастающий в Индии, под которым по легенде Сиддхартха Гаутама достиг просветления. У листьев данного растения характерная сердцевидная форма с заметной средней прожилкой. Эти особенности данного вида растения в точности передал мастер. Ветви фикуса, образующие нимб, изображены настолько мастерски и живо, что кажется, если убрать удерживающую их арку, то ветви вот-вот спадут и нарушат покой Будды. «Но этого не произойдет», ведь все в этом образе совершенно и подчинено основной идее.

В раннем буддизме, как известно, не было антропоморфных изображений Будды. Будда изображался в виде символов: дерево Бодхи, колесо дхармы, отпечаток ступни Будды [2]. А первые антропоморфные изображения Будды появились в начале I тысячелетия н.э. в Гандхаре и сопредельных регионах в результате греко-буддийского взаимовлияния. В этом смысле, рассматриваемый нами образ из Фаяз-тепе сочетает в себе две формы изображения Будды: в виде кроны дерева Бодхи, ореолом обрамляющей голову Будды и, собственно, антропоморфной фигуры, что свидетельствует о переходном этапе в иконографической традиции буддизма. Тем более, что ветви дерева Бодхи с характерными сердцевидными листьями образа из Фаяз-тепе имеют аналогичный вид в иконографии раннего буддизма.

Для того, чтобы лучше понять назначение горельефа из Фаяз-тепе необходимо выделить два основных смысла изображаемого сюжета. С одной стороны, очевидно, данная скульптура являлась объектом почитания Будды в храме, с другой – она несет просветительский характер, так как здесь в полной мере раскрывается сюжет из жизнеописания Будды: «Принц Гаутама, медитируя под деревом Бодхи, достиг просветления и стал Буддой». Ниже мы увидим, что были и другие вариации сюжетов.

Отмечая, что это сравнительно редкий приём размещения композиции в арке, Г.А. Пугаченкова и Л.И. Ремпель, на основании канонического сюжета образа из Фаяз-тепе, ранее уже указывали, что он относится к роду переносной скульптурной иконы [1]. Сегодня, обнаружение схожих горельефных изображений Будды в аркообразном блоке в других музеях мира, позволяет более убедительно говорить об иконографических особенностях образа Будды из Фаяз-тепе и определению его назначения в храмово-монастырском комплексе как иконы.

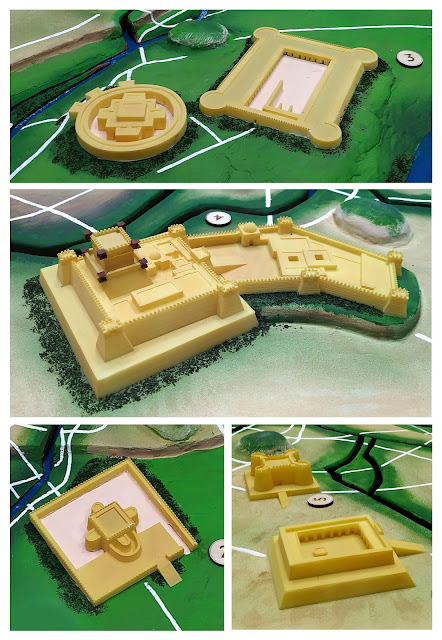

В музеях разных стран, в древности включающих области Гандхары и Бактрии, хранятся схожие по технике исполнения, композиции и материалу образы Будды. Их объединяет одно основное качество, все они выполнены в форме килевидной арки, опирающейся на пилястры и служащей обрамлением для основного сюжета помещенного внутри ее овальной арки. В каждой из представленных скульптурных композиций основным сюжетом выступает сцена жизнеописания Будды и ритуальный язык жестов (мудры).

Рис.1.1. Сидящий Будда с жестом дхаяна-мудра медитирует под деревом Бодхи в окружении двух монахов. Хранится в Музее Истории Узбекистана в городе Ташкенте. Относится к I-III в. н.э. Основной сюжет строится на предании о том, как принц Гаутама, медитируя под деревом Бодхи достиг просветления и стал Буддой. Здесь же мы видим, соответствующее медитации положение рук с жестом дхаяна-мудра (мудра медитации): ладонь правой руки находится над ладонью левой, и обе расположены внизу живота.

Рис.1.2. Будда любуется деревом Бодхи. Хранится в Индийском музее в Калькутте. Датировано изображение II-III в. н.э. Вероятно, здесь сюжет строится на первой встрече Гаутамы со священным деревом. Гаутама с радостным лицом не устает любоваться священным деревом. Сидящая фигура Гаутамы с поднятым правым коленом и головой подпертой рукой обращена к священному дереву. В точности такую позу фигуры Будды мы увидим и в совершенно другом сюжете (рис. 1.4.), что, вероятно, указывает на то, что эти скульптуры были выполнены в одном месте, или же один образ является калькой другого. Примечательно, что ветви и сердцевидные листья дерева Бодхи, в этом сюжете, выполнены в таком же виде, как и в композиции из Фаяз-тепе.

Рис.1.3. Сидящий Будда с поднятой правой рукой. Абхая-мудра. Хранится в Национальном музее Афганистана в Кабуле. Будда находится в положении сидя с поднятой правой рукой. Ладонь обращена к зрителю, пальцы вытянуты вертикально вверх. Этот жест символизирует уверенность, защиту, доброжелательность – абхая-мудра (мудра без страха).

Рис.1.4. Будда слушает аскета Бавари в пещере Индрашала. Хранится в Лахорском музее? Пакистана. Подобное положение Будды мы уже видели в другом сюжете (рис 1.2.), но если там сидящая фигура Будды с поднятым правым коленом и головой подпертой рукой обращена к священному дереву Бодхи, то в этом случае такое положение демонстрирует полное внимание, с которым Будда слушает аскета Бавари. Для этого скульптор даже поместил фигуру Будды на пьедестал, а фигура Бавари оказалась ниже. Контур свода пещеры повторяет силуэт самого Будды.

Рис.2.5. Сидящий Будда с жестом бхумиспарша-мудра. Фигура Будды находится в положении сидя. Правая рука ладонью повернута к Будде и касается кончиками пальцев земли. Это положение руки называется бхумиспарша-мудра (касание земли). Сюжет о том, как Будда взял землю в очевидцы, когда прекратил страдания под деревом Бодхи. Левая рука не сохранилась, но, возможно, она имела жест абхая-мудра.

Скульптурное изображение Будды из Фаяз-тепе выполнено из белого мраморовидного известняка, которым богаты хребты правобережья Амударьи [1]. Очевидно, и все представленные варианты скульптурных изображений Будды выполнены из этого же материала (рис. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, рис. 2.5). Это косвенно указывает на то, что все эти образы имеют своё происхождение из Северной Бактрии, так как скульптуры Гандхары в основном выполнялись из черного, зеленовато-серого шифера или красного песчаника добываемого на севере Индии [1].

Идентичное обрамление рассмотренных икон в виде килевидной арки, помещенные в нее различные сюжеты жизнеописания Будды с жестами мудрами, те же складки одеяния Будды, прическа, материал, архитектурное оформление обрамления в виде профилированных баз, сдвоенных консолей, коринфизированных капителей, грифонов - всё это говорит не только о сложившейся определённой иконографической традиции в буддизме в первых веках н.э., но и о том, что, возможно, эти скульптурные иконы имеют один источник возникновения. Вероятно, это была Северная Бактрия и такие иконы изготовлялись в одной мастерской, где традиции ваяния, зародившись, передавались из поколения в поколение. Не должна вводить в заблуждение традиционно индийская форма килевидной арки, так как бактрийские мастера в странствиях могли видеть буддийскую архитектуру в Индии, и воспроизводить её в миниатюре, или же, первые образцы выполнялись пришлыми мастерами из Индии. В любом случае все это говорит о глубоких культурных связях Средней Азии и Индии в древности.

Горельеф из Фаяз-тепе (рис. 1.1), в этом ряду, вероятно, можно считать прототипом, в виду того, что оформление скульптурной иконы по сравнению с другими образцами гораздо скромнее и сюжет не выходят за рамки внутреннего пространства килевидной арки. В других иконах мы видим дальнейшее усложнение композиции за счет появления дополнительных образов на пилястрах, у основания всего горельефа и грифонов на капителях (рис. 1.2, 1.3, 1.4, рис. 2.5).

Помимо почитания, являясь визуальным воплощением идей буддизма, эти иконы играли важную роль в их распространении на ранних этапах формирования учения. Из этих примеров мы увидели, что в первых веках н.э. сложился вид буддийской скульптурной иконы, с одними из первых антропоморфными изображениями Будды и легендами из его жизни. Таким образом, в первых веках н.э. сложилась определённая иконографическая традиция в буддизме, призванная через скульптурные образы и сюжеты помочь буддийским монахам в миссионерстве, начатом еще при царе Ашоке.

Будда в святилище. Выполненные в горельефе вышерассмотренные архитектурные элементы иконы Будды из Фаяз-тепе, которые мы обозначили аркой и пилястрами, по сути, являются изображением проекций свода и колонн архитектурного сооружения, соответственно. Это сравнение основано на схожести формы килевидной арки иконы Будды с древними скальными святилищами Индии чайтья. Эти культовые сооружения появились в III в. до н.э., когда в Индии получил широкое распространение буддизм и появилась необходимость в культовых строениях. Чайтья представляет собой вырубленный в скале храм-молельню продолговатой формы с закруглением в конце зала, где установлена круглая ступа. Этот зал имеет два ряда колонн, образуя центральный неф и два боковых. Одни из известных памятников такого типа – чайтья в Бхадже II в. до н.э. (рис. 3), чайтья в Карли I в. до н.э., чайтья пещер Аджанты I в. до н.э. – VII в. н.э.

В свою очередь, прототипами буддийских скальных святилищ чайтьи являются Барабарские пещеры – вырубленные в скале гроты III в. до н.э., в период правления маурийского императора Ашоки. Известны четыре пещеры, из которых Ломас Риши самый древний образец скальной архитектуры [4] (рис. 4).

Сопоставляя икону Будды из Фаяз-тепе с чайтья Индии, мы видим схожие архитектурные приемы, где в основу формы заложена килевидная арка (свод), опирающаяся на пилястры (колонны). В пространство, образуемое этой аркой в первом случае помещается горельефное изображение Будды, во втором – ступа (до появления антропоморфных символов).

Формы и элементы архитектуры Древней Индии иконы Будды из Фаяз-тепе получили греческую обработку в виде коринфизированных пилястр, профилированных баз, гладких прямоугольных балок, выступающих под килевидной аркой: здесь они представлены в виде сдвоенных консолей.

Рассмотренные нами архитектурные элементы каменной архитектуры чайтья, которые в свою очередь нашли свое отражение в оформлении иконы Будды из Фаяз-тепе, имеют более древние корни. Считается, что каменная архитектура скальных святилищ чайтья отразила в своих формах архитектуру деревянного зодчества ведического времени (рис. 5). Формы, конструктивные элементы, художественные приемы деревянного зодчества Древней Индии, вплоть до мельчайших деталей воспроизводятся в скальных святилищах чайтья. К примеру, килевидная арка с высоким щипцом поддерживаемая гнутыми деревянными дугами в ведический период служила кровлей множества гражданских строений. По мнению специалистов, такая форма была обусловлена климатическими особенностями региона и защищала жилища и другие постройки от проливных дождей [4].

С другой стороны, килевидная арка образа Будды из Фаяз-тепе может рассматриваться в качестве модели наземного храма. Подобные храмы мы видим в реконструкциях, выполненных по сохранившимся планам храмов Таксилы и Санчи, имеющих апсидальное завершение и килевидную арку на фасаде, как и скальные храмы – чайтья.

Овальная ниша скульптурной иконы из Фаяз-тепе и своды скальных храмов, имеют более древние корни и с космологической точки зрения символизируют небосвод.

Геометрическая гармонизация иконы из Фаяз-тепе. Очевидно, создавая икону Будды из Фаяз-тепе мастера основывались на определенной системе пропорций. Проведя геометрический анализ скульптурной иконы, мы увидим, что геометрический ключ построения этой композиции, основан на пятиконечной звезде, которая, в свою очередь, скрывает в себе золотое сечение (рис. 6). Золотое сечение – это соотношение, получаемое делением отрезка на две части, большая часть которого относится к меньшей, как весь отрезок к большей. Это отношение равно значению 1,618.

Так, высоту всей иконы (А) делим на две части в точке опирания килевидной арки на капитель пилястры. Таким образом, получаем высоту арки (B) и высоту пилястры с капителью (С). Высота килевидной арки находится в «золотом соотношении» с высотой пилястры: A/B=B/C =1,618.

Более того, ширина ниши между двумя пилястрами (B) равна той же высоте килевидной арки (B), а значит ширина ниши находится в «золотом соотношении» с высотой арки.

В «золотом соотношении» находится не только обрамление иконы, но и сам образ Будды. Золотые пропорции здесь выражаются отношением туловища к лику с ореолом Будды, а также взаимодействием его в целом с обрамлением иконы. Туловище Будды и руки с жестом дхаяна-мудра вписываются в правильный пятиугольник со стороной (D). Продлив эти стороны (D) до их пересечения, получаем правильную пятиконечную звезду с десятью гранями (С) и пятью диагоналями (А).

Пентаграмму еще Пифагор называл математическим совершенством, так как она скрывает в себе золотое сечение. В этом звездчатом многоугольнике диагональ, грань и сторона вписанного пятиугольника находятся в «золотом соотношении».

Таким образом, получается, что основание пятиконечной звезды равно ширине ниши (B), а диагональ звезды (А) равна всей высоте иконы (А). Здесь грань звезды (С) находится в таком соотношении золотого сечения со стороной пятиугольника (D), в каком вся диагональ звезды (А) относится к сумме первых: C/D=A/(C+D)=1,618, где C+D=B.

Как мы уже выяснили высота всей иконы равна диагонали пятиконечной звезды. Примечательно, что середина горизонтальной диагонали (А) проходящая в районе подбородка Будды, является центром окружности, описанной через две точки конечностей звезды и верхом и низом иконы.

Голова Будды расположена в так называемом «золотом треугольнике» - вершине пятиконечной звезды. Стороны этого равнобедренного треугольника (С) находятся в золотом соотношении с основанием (D) этого треугольника: C/D=1,618. Этот «золотой треугольник» вписывается в логарифмическую спираль, образованную последовательным делением сторон треугольников в золотых пропорциях. Она показывает, гармоничное положение глаз Будды относительно всей композиции иконы, отмечая, при этом, верхнее положение ниши. Здесь же, этот «золотой треугольник» отмечает гармоническое отношение фигуры Будды с внутренним очертанием ниши: имея свое основание в районе подбородка, вершиной упирается в овальную арку ниши. Более того, ореол вокруг головы Будды, образованный круглой кроной дерева Бодхи, в диаметре равен грани пятигранника, а значит и основанию «золотого треугольника» (D).

Пятиконечная звезда опирается своими углами на две капители пилястр в точках делящих стороны треугольников, по принципу логарифмической спирали, в пропорциях золотого сечения.

В целом, основные элементы композиции иконы образа Будды, ниши и обрамления соотносятся в «золотых пропорциях»: A/B=B/C=C/D=1,618.

Также, в расположении рук Будды с жестом дхаяна-мудра (мудра медитации), образующих пятиугольник, можно усмотреть гармонию пяти скандх (привязанности): медитация позволяет достичь контроля над ними или же полностью освободиться от них, достигнув нирваны.

Прослеживая путь развития скульптуры Северной Бактрии и её первоначальной области формирования - Гандхары, можно с уверенностью сказать, что образ Будды из Фаяз-тепе представляет собой вершину этого творческого пути. Совершенные пропорции умиротворенного лица и тела, строгость линий и сдержанность образа, очевидно, результат выработанных за века канонов красоты, ведь этот горельеф вобрал в себя лучшие черты местной, индийской и греческой культур, став результатом их взаимодействия.

ЛИТЕРАТУРА:

Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки искусства Средней Азии. – Москва: Искусство, 1982. – 288 с.

Пугаченкова Г.А. Искусство Гандхары. – Москва: Искусство, 1982. – 196 с.

Мкртычев Т.К. Буддийское искусство Средней Азии (I-X вв.). – Москва: ИКЦ «Академкнига», 2002. – 286 с.

Том I: Всеобщая история архитектуры / Под редакцией Халпахчьяна О.Х. (отв. ред.), Квитницкой Е.Д., Павлова В.В., Прибытковой А.М. Второе издание, исправленное и дополненное. – Москва: Стройиздат, 1970. – 512 с., ил.

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

Рис. 1. 1. simurgtravel.com; 2. Опубликовано Ajay Pawar; 3. mc-jpn.com; 4. za/pinterest/com. (Сравнительный анализ автора).

Рис. 2. mc-jpn.com

Рис. 3. webshus/ru «Пещерный буддистский монастырь Бхаджа»

Рис. 4. brewminate.com «Art and Architecture of South Asia, Prehistory to 500 CE» By Dr. Arathi Menon.

Рис. 5. Том I: Всеобщая история архитектуры / Под редакцией Халпахчьяна О.Х. (отв. ред.), Квитницкой Е.Д., Павлова В.В., Прибытковой А.М. Второе издание, исправленное и дополненное. – Москва: Стройиздат, 1970. – 393 с.

Рис. 6. Анализ автора.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: