Нурулин Тимур

|

Деггарон – одна из самых старых мечетей Средней Азии. Она расположена в селении Хазара Навоийской области Узбекистана, на южном склоне долины реки Зеравшан, раскинувшейся с востока на запад.

|

|

Храм Солнца. Есть основания полагать, что изначально мечеть Деггарон выглядела иначе. На сегодняшний день это закрытое зальное пространство, а на момент возведения, по нашему мнению, это строение не имело восточной стены и представляло собой глубокий айван с четырьмя колоннами (пронаос), открывавшийся первым лучам восходящего Солнца.

На четыре круглые кирпичные колонны архаического вида, пятами опираются стрельчатые арки, образующие систему тромпов. На них, в свою очередь, опирается центральный самый крупный купол. Боковые же пространства между колоннами и стенами перекрыты сводами и куполами поменьше типа балхи. Западная, северная и южная стены выполнены из сырца. Восточная стена с тремя прямоугольными проемами возведена из жженного кирпича.

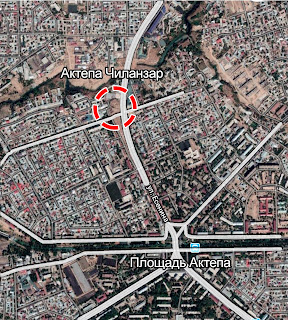

Когда речь идет об архаическом виде строения Деггарон, очевидно, принимается во внимание квадратное в плане строение Деггарон с четырехколонным закрытым залом, часто встречающаяся планировка храмов огня с подковообразным алтарем по центру зала (Актепа Юнусабад, Кугаиттепа V-VIII вв. н.э.), или дворцовых залов, богатых жилищ, с пристенным алтарем по оси и обведенными по периметру стен суфами. Такие четырехколонные залы были во дворце Варахшы, в Древнем Пенджикенте VII-VIII вв. н.э. Подобные планировки типичны для Средней Азии. И на первый взгляд это действительно так.

I. Первый этап. Возведение строения с открытым залом.

II. Второй этап. С восточной стороны пристроена кирпичная стена.

III. Третий этап. С восточной и южной сторон пристроен деревянный айван.

Но одна интересная деталь Деггарона приводит нас к другой типологии доисламских культовых построек, также распространенных на территории Средней Азии в те времена. Это явно позже пристроенная восточная часть здания Деггарон с тремя входами. Эта пристроенная стена тоньше относительно оригинальных толстых пахсовых стен, и выстроены из другого материала – обожженного кирпича. Эта линия, различающая старое здание от поздней пристройки, прослеживается очень четко и проходит по внешнему контуру двух восточных колонн. Более того, если посмотреть с внешней стороны здания, то пристроенная восточная часть строения гораздо ниже основной, и имеет более поздние по технике исполнения купола. Это все свидетельствует, что на первом этапе здание имело П-образную планировку стен, обводившую четыре колонны, и было открыто с восточной стороны. Основной вход располагался на юге, он и сохранился.

Такие П-образные планировки храмов на территории Средней Азии имеют глубокие корни. Они известны по храмам древнего Пенджикента V-VIII вв. н.э., генеалогию которых, в последнее время, принято выводить из планировок, восходящих к античному храму Окса (Тахти-Сангин IV в. до н.э.) [6] Восточного эллинизма. Правильнее называть такое помещение пронаосом или же айваном. Планировки с пронаосом связаны с почитанием божеств, которым посвящался храм. Как правило, фасад пронаоса доисламских храмов открывался в сторону почитаемого объекта. Пронаос, в данном случае, служил преддверием основного святилища – наоса, где устанавливалась статуя божества. К примеру, Храм Окса ориентирован в сторону реки Амударьи (Окс), один из центральных храмов Еркургана открывается своим айваном к реке Кашкадарье, что свидетельствует о посвящении храма богине воды. Храмы Пенджикента ориентированы на восток, и встречают первые лучи Солнца в день весеннего равноденствия и посвящены Солнцу.

Планы доисламских храмов Средней Азии с четырехколонными залами:

1. Храм Окса

2. Храмы древнего Пенджикента.

Строение Деггарон, расположенное на левом берегу Зеравшана ближе к устью было подобно храмам древнего Пенджикента V-VIII вв. н.э. расположенным в верховьях реки Зеравшан. В древности это территория Согда. Сложение архитектурно-планировочных особенностей храмов Согда за последние годы широко исследовано в рамках восточноиранского эллинизма [6]. Храм, предшествовавший мечети Деггарон, также как Пенджикентские храмы восходит к планировке храма Окса (IV в. до н.э.). В более широком смысле прототипом таких планировочных решений храмов с пронаосом и наосом является тип древнегреческого храма в антах (V в. до н.э.), отсюда и названия этих помещений.

В этой связи, очевидно, открытый зал (пронаос) Деггарон унаследовал от еще более раннего строения, которое располагалось на этом же месте. Это был доисламский храм с глубоким пронаосом и наосом за ним. На том же месте четыре деревянные колонны, обведенные с трех сторон стенами из сырца, поддерживали плоский деревянный потолок, так же, как и в храмах древнего Пенджикента. Более того, смеем предположить, что несохранившийся храм Деггарон был посвящен Солнцу. На это указывает дошедшее до нас строение мечети, ориентированное по сторонам света, что характерно для доисламских культовых построек. Изначально строение Деггарон своим восточным фасадом раскрывалось к восходу Солнца в день весеннего равноденствия. Первые лучи Солнца в этот день проходили по оси строения сквозь пронаос и проникали через проем в основное святилище (наос), освещая статую божества.

В таком виде описанный нами храм Солнца, предшествовавший мечети Деггарон, с наосом и пронаосом просуществовал достаточно долго и даже, с большой вероятностью, с приходом ислама начал использоваться в качестве мечети. Со временем ветхое строение с деревянными колоннами и плоским перекрытием перестроили, сохранив при этом планировочную структуру предыдущего строения. Деревянные колонны заменили на массивные круглые устои, плоский деревянный потолок получил новое решение в виде арок поддерживающих центральный самый большой купол и целую систему из куполов балхи – в духе того времени. Не сохранился только наос (святилище), который в предыдущем храме находился сразу за пронаосом (айван). Соединявший их проем также получил свое новое предназначение, теперь он стал нишей – михрабом. Очевидно, в таком виде здание Деггарон, в плане обрядовой практики, вполне устраивало.

Скорее всего, это объясняется тем, что местные жители еще не имели четкого представления, как должна была выглядеть мечеть, тем более за пределами развитых городов, и брали за основу культовые строения предков. Здания первых мечетей Средней Азии возводились по привычным для местного населения представлениям о культовых строениях доисламского периода, или же располагались в существовавших до ислама храмовых постройках [1].

Интересно расположение южного проема строения Деггарон. Оно находится не на оси здания, а смещено относительно нее и касается ее правой стороной. Такой прием отмечается и на древних строениях Средней Азии. К примеру, такое же смещение проемов относительно сторон света мы фиксируем с эпохи бронзы (Теменос Гонур-Депе), такое же смещение отмечается и в храмах Древнего Ташкента. Это свидетельствует не только о том, что южный проем самый ранний, но также, что он имеет особое значение.

Графическая реконструкция первоначального облика мечети Деггарон

Мусалла. Открытый четырехколонный зал мечети Деггарон согласуется с планировками ранних мечетей Средней Азии. Под мечетью Магоки-Аттари в Бухаре археологами было найдено более раннее строение мечети Мох, планировка которой в точности повторяет реконструируемое нами П-образное здание мечети Деггарон. Мечеть Мох также открыта с одной стороны, имеет П-образную структуру стен с четырьмя круглыми колоннами и михрабом по оси. Только с двух сторон ограждена сырцовыми стенами мечеть Чор-Сутун, расположенная в Термезе. Две другие стороны были открыты и представали арочными проемами во двор. На центральные четыре колонны Чор-Сутуна опирались стрельчатые арки, которые несли центральный купол. Единый конструктивный подход, как и в мечети Деггарон. Подобные перекрытия, вероятно, имело и здание несохранившихся верхних частей мечети Мох [1].

1. Мечеть Чор-Сутун в Термезе.

2. Мечеть Мох в Бухаре.

А деревянный айван огибающий здание с восточной и южной сторон пристроен только лишь в 1910 году [4]. Затем на десятилетия этот айван снова исчез, а совсем недавно, после очередной реставрации он снова появился.

Как мы видим в типологическом отношении строение Деггарон восходит к планировкам доисламских храмов с открытым объемом, ориентированным к почитаемому объекту, в данном случае – Солнцу. Такую планировку оно унаследовало от существовавшего здесь ранее храма Солнца, ориентированного по сторонам света и имевшего четыре колонны (вероятно деревянных) и обведенных с трех сторон глиняными стенами. Такая планировка и фактически объем подошли под новый тип строения – мусалла (намазгох). Изначально, вероятно, в качестве мусалла использовался ранее существовавший на этом месте храм Солнца с деревянными колоннами и плоским перекрытием. Реконструируемый нами открытый объем с массивными кирпичными колоннами – это результат последующей перестройки, где помимо колонн было заменено и перекрытие, которое стало сводчато-купольным. Поменялись и ориентиры. Теперь проем, который раньше вел в помещение, где стояла статуя божества, и на которую падали первые лучи Солнца в день весеннего равноденствия, становится михрабом. Интересно строение Деггарон тем, что оно сохранило ориентацию доисламского строения и является промежуточным звеном между двумя эпохами.

Очевидно, мечеть Деггарон служила не только тому поселению, рядом с которым она находилась. В праздничные дни здесь собирались люди с ближайших поселений раскинувшихся по всей узкой долине реки Зеравшан.

По нашему мнению, уже гораздо позднее открытый объем мечети Деггарон с восточной стороны был закрыт кирпичной стеной. Прямоугольный план был доведен до квадрата и получился закрытый кубообразный объем мечети с фасадом и тремя проемами в нем.

Святое сечение Деггарона. Святое сечение - это геометрическая закономерность, базирующаяся на делении пополам диагонали квадрата (исходный квадрат). Результатом данного анализа является получение квадрата святого сечения. Для этого необходимо в исходном квадрате провести две диагонали, при пересечении которых получаем геометрический центр квадрата. Далее, из угла исходного квадрата проводим окружность через его центр радиусом в половину диагонали. Повторяем данное действие из оставшихся трех углов исходного квадрата. Таким образом, каждая окружность в восьми точках пересекла исходный квадрат. Соединив каждую из этих точек с противоположной, получим сетку с девятью полями. Центральное поле является квадратом святого сечения.

Эта, относительно, редкая закономерность известна в настоящее время применением в мозаике пола одного из домов античной Остии (Древний Рим) [2]. По принципу святого сечения построены центральные квадратные строения храмов Древнего Ташкента Шаштепа и Мингурик [3].

Геометрический анализ плана мечети Деггарон показал, что здание построено по принципу святого сечения. Здесь внешний контур строения является исходным квадратом (на рис. синий квадрат). Проведя из каждого угла строения окружности через центр подкупольного пространства, получаем восемь точек пересечения данных окружностей со сторонами исходного квадрата. Из этих точек под прямым углом во внутрь проводим линии и получаем квадрат святого сечения, углы которого отмечают оси четырех колонн зала мечети. Четверик мечети Деггарон является квадратом святого сечения (на рис. красный квадрат).

Заключение. Строение Деггарон – ключевой памятник, отмечающий границу перехода от одной эпохи к другой. Он интересен не только тем, что сочетает в себе планировочную структуру доисламского храма и вместе с тем передовые технологии строительства из жженного кирпича того времени, и связанные с этим новые формы, но и трансформационными процессами объемно-планировочной структуры, которые мы можем проследить.

Как мы показали, планировочная структура квадратного здания мечети Деггарон, сохранившаяся и поныне, скрывает в себе первоначальное строение в виде открытого айвана, которое, вероятно, служило в качестве мусалла – праздничной мечети, собиравшей в священные дни людей не только из рядом находившегося поселения, но и со всей округи, отрезка узкой долины реки Зеравшан, протянувшейся с востока на запад. Ориентированное по сторонам света строение Деггарон, было открыто с восточной стороны, по подобию храмов Солнца, распространенных в доисламский период в Согде и сопредельных районах. Такой открытый зал мусалла с четырьмя колоннами (айван) вполне подходил в плане обрядовой практики, где в айване находились представители элиты, а основная масса людей находилась на площади. В связи с этим нами реконструирован объем первоначального строения, праздничной мечети Деггарон – открытый айван, построенный, очевидно на том же месте, что и доисламский храм. Это видно по тому, как сохранена ориентация перестроенной мечети по сторонам света и планировка доисламского храма.

Еще ранее, массивным колоннам, и сводчато-купольному перекрытию мечети Деггарон предшествовали изящные деревянные колонны, поддерживающие плоский деревянный потолок. Это был пронаос храма Солнца, обращенный на восток. Он встречал первые лучи Солнца в день весеннего равноденствия. За пронаосом с четырьмя колоннами находилось святилище (наос), сообщавшееся с первым посредством проема. В день весеннего равноденствия первые лучи Солнца проходили через этот проем, освещая помещение наоса и установленную там статую божества. Это явление можно было наблюдать и в новом перестроенном здании мечети уже в кирпиче. Впоследствии, спустя столетия, открытый объем мечети Деггарон закрывается с восточной стороны кирпичной стеной, и план здания приобретает форму квадрата. А уже в 1910 году с восточной и южной сторон пристраивается деревянный айван, который потом исчезает. Появился он снова совсем недавно. Такая вот трансформация.

Уникальность строения Деггарон заключается и в использовании системы пропорций, построенной на закономерности святого сечения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Том 8: Всеобщая история архитектуры / Архитектура стран Средиземноморья, Африки и Азии. VI-XIX вв. Под редакцией Ю.С. Яралова (ответственный редактор), Б.В. Веймарна, В.А. Лаврова, А.М. Прибытковой, М.А. Усейнова, О.Х. Халпахчьяна. – Ленинград; Москва: Издательство литературы по строительству, 1969. – 491 с., ил.

2. Петер Нойферт, Людвиг Нефф. Проектирование и строительство. Москва, 2005.

3. Нурулин Т.С. Разгадка геометрического ключа храмов Древнего Ташкента / Архитектура и строительство Узбекистана. – Ташкент, 2013. -№1. – С. 49-51.

4. Памятники искусства социалистических стран / Памятники искусства Советского Союза. СРЕДНЯЯ АЗИЯ. Справочник-путеводитель Автор текста и составитель альбома Пугаченкова Г.А. – Москва: Издательство «ИСКУССТВО», 1982. – 308 с., ил.

5. Кочнев Б.Д. Средневековые загородные культовые сооружения Средней Азии [Отв. ред. А.Р. Мухамеджанов]. Т., «Фан». 1976. – 84 с. с рис.

6. Шкода В.Г. Генезис согдийской культовой архитектуры / Древние цивилизации Евразии. История и культура. Материалы Международной научной конференции, посвященной 75-летию действительного члена Академии наук Таджикистана, академика РАЕН, доктора исторических наук, профессора Б.А. Литвинского (Москва, 14-16 октября 1998 г.). – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – 464 с.: ил. 2001.

7. Засыпкин Б.Н. Архитектура Средней Азии. Москва, 1948 г. – 161 с.