Нурулин Тимур

|

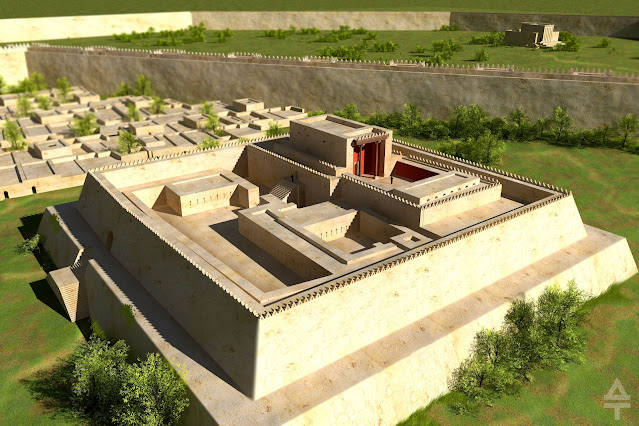

| Рис. По часовой стрелке: Графическая реконструкция городища, интерьера святилища и портика дворца Еркургана (рек. авт.); местоположение Еркургана на совр. карте Средней Азии. |

В свете относительно последних исследований

древних городов Средней Азии, где обнаруживаются элементы присутствия

эллинистической культуры (Ай-Ханум, Храм Окса и др.), разными учеными все чаще

затрагивается тема пребывания древних греков в этом регионе задолго до походов

Александра Македонского. Хотя с этими городами и поселениями исследователи их

не связывают ввиду их более поздней датировки.

Речь идет о Бранхидах – древнем роде,

который служил в храме Аполлона в Дидиме близ Милета в период архаики. Согласно

эпизоду из «Истории Александра Македонского» древнеримского историка Курция

Руфа, до завоевательных походов Александра Македонского в V в. до н.э. Бранхиды, во времена греко-персидских

войн, оставив храм Аполлона в Дидиме, и передав сокровища персам, бежали на

Восток. Памятуя о предательстве Бранхидов Александр во время походов в Среднюю

Азию разрушит основанный ими город:

«Некогда

по приказанию Ксеркса, возвращавшегося из Греции, они переселились из Милета на

это место в качестве изгнанников, ибо в угоду этому царю осквернили храм,

называемый Дидимеон (храм Аполлона в Дидиме – авт.). Они еще не забыли обычаи

предков, но говорили на смешанном языке, постепенно отвыкнув от родного. Они

приняли царя с радостью и сдались ему со всем городом. Но тот велит созвать

милетцев, служивших под его знаменами. Милетцы питали издавна ненависть к роду

бранхидов за измену. Поэтому царь предоставил милетцам решить их судьбу,

учитывая как их вину, так и общее с ними происхождение. Так как мнения милетцев

разделились, Александр заявил, что сам подумает, как лучше поступить. Когда они

пришли к нему на следующий день, он велит бранхидам следовать за ним. Подойдя к

городу, он вступает в ворота в сопровождении легковооруженного отряда. Фаланга

получает приказ окружить городские стены и по сигналу разграбить город, убежище

изменников, а их самих перебить до единого. И вот повсюду избиваются

безоружные, и не могут смягчить жестокости врагов ни мольбы, ни священные

покрывала взывающих к ним на общем с ними языке. Наконец, чтобы от города не

осталось следа, стены его разрушаются до самого основания. Не только вырубают,

но даже выкорчевывают деревья в священных рощах и лесах, чтобы на этом месте

была обширная пустыня с бесплодной землей, лишенной даже корней деревьев» [6].

|

| Рис. Голова из Микен (фото из открытых источников); голова из святилища Еркургана (фото по Р.Х. Сулейманову) |

К этому эпизоду обращались такие видные

ученые, как Б.А. Литвинский, И.Р. Пичикян [3], П. Бернар, Э.В. Ртвеладзе и др.,

доказывая реальность существования города Бранхидов, в общем размещают его в

Средней Азии. К попытке более точной локализации города Бранхидов впервые

обратился Э.В. Ртвеладзе ещё в 1980-х годах, и это было городище Талашкантепа.

Но в последние годы, Э.В. Ртвеладзе признав это отождествление ошибочным,

опираясь на сообщения Курция Руфа и Арриана, высказал новое предположение

касательно локализации города Бранхидов на городище Еркурган (Каршинский оазис)

[2]. В частности, автор отмечает архаические греческие черты скульптуры

Еркургана, очевидно, намекая на ее сходство с головой из Микен 2 тыс. до н.э.

Речь идет о фрагменте головы женской скульптуры с очерченными черной краской

глазами и красными солярными знаками на лице, найденном в святилище Еркургана

(хотя сам автор называет её мужской). Автор полагает, что в условиях

изолированности общества от метрополии древние черты искусства могли сохранятся

веками. Подобное сравнение головы из Микен и головы из Еркургана мы видели и в

постах Э. Гюль: «…эта связь времен и культур – микенской и согдийской

удивительна и еще до конца не изучена».

|

| Рис. Крито-микенская керамика (фото: agritura.livejournal.com); Курильница из Еркургана (фото: samarkandmuseum.uz) |

Принимая во внимание всю условность

сравнения разновременных голов из Микен и Еркургана, как это признавал и сам Э.В.

Ртвеладзе, мы в свою очередь, обращаемся еще к одному артефакту, найденному в

святилище Еркургана - курильнице, которая имеет необычную форму. Сосуд,

украшенный процарапанными штрихами, образующими ромбы и кружками, покоится на

высокой ножке, расширяющейся к низу. В месте соединения сосуда и ножки имеется

уплощенная круглая основа - диск. Похожие разнообразные формы керамики широко

распространены в крито-микенской культуре. Здесь также различной формы сосуды

имеют своим основанием высокую расширяющуюся к низу ножку. На некоторых даже имеется,

похожий на еркурганский, диск в месте сочленения сосуда и ножки. Такие формы

могли сохранятся и в интересующий нас архаический период древнегреческого

искусства, во времена, когда Бранхиды оказались в Средней Азии. Отсюда,

возможно, и такая форма курильницы.

Мы же, в свою очередь, поддерживая данную

локализацию поселения Бранхидов в городе Еркурган, видим в архитектуре построек

Еркургана архаические греческие черты, что, вероятно, может служить весомым

аргументом в отождествлении его с городом Бранхидов.

Обозначив позицию по данному вопросу, необходимо

сделать акцент, как нам кажется, на одном очень важном моменте. В доказательстве

отождествления Еркургана с городом Бранхидов важны не столько поиски связей

архитектуры Еркургана с древнегреческим зодчеством, а сколько выявление именно

архаических его черт, которые в условиях обособленного существования общества

могли сохраняться в городе до позднеантичного времени, хотя за столетия здания

и перестраивались, но структура их оставалась неизменной. В частности, мы полагаем,

что как минимум два интереснейших строения Еркургана своей планировочной

структурой подсказывают нам о своем архаическом прошлом. Это храм и дворец

Еркургана.

Первое на что стоит обратить внимание –

это датировка. Стены внутреннего города Еркургана построены в VI в. до н.э., что коррелирует с переселением

Бранхидов на Восток в V в. до н.э. И,

хотя остальные постройки датируются археологами гораздо более поздним периодом

(II в. до н.э. – III

в.

н.э.), это не означает, что никаких построек кроме стены в V в. до н.э. не было. Очевидно, к моменту III в н.э. старых построек в городе не сохранилось, за

столетия они неоднократно были перестроены. А те здания, которые мы сегодня можем

видеть в руинах, гораздо более поздние постройки (III

в. н.э.) и они сохранили, очевидно, планировочную структуру своих

предшественников периода архаики. С этим согласятся и археологи, которые отмечают,

что базы колонн святилища перенесены из другого грандиозного строения, а дворец

покоится на более раннем сооружении.

В общих чертах обозначив свою точку зрения

по данному вопросу, переходим, непосредственно, к доводам.

Дворец.

В

предыдущей своей работе мы подробнейшим образом рассмотрели эволюцию планировочной

структуры дворца Еркургана от древнегреческого мегарона до зороастрийского

дворцового храма огня [5]. В свете отождествления Еркургана с городом

Бранхидов, здесь мы оставим тему последующего зороастрийского влияния на

архитектуру дворца Еркургана, и вернемся к истокам зарождения строений подобной

ему от крито-микенской культуры.

Дворец Еркургана построен по типу

древнегреческого жилого дома крито-микенской культуры – мегарона. Такой тип

архитектуры был распространен в период III-II тыс. до н.э. на территории материковой Греции,

островах Эгейского моря. Известны мегароны Микен и Тиринфа. Мегарон из Микен XIV в. до н.э. занимает центральное положение

в городе и раскрывается своим двухколонным портиком в большой двор. За портиком

расположено помещение передней, за которым скрывается главный четырёхколонный

зал с очагом по центру.

В архаический период планировочную

структуру мегарона унаследовали храмовые постройки Древней Греции. Хотя до сих

пор не утихают споры относительно генезиса древнегреческих храмов и наследования

ими планировки мегарона, всё же есть архаические примеры, свидетельствующие об

этом факте. К примеру, один из самых ранних древнегреческих храмов - святилище

Аполлона Карнейского VIII в. до н.э. построено

по типу микенского мегарона [4].

Своей планировкой, имеющей осевое развитие

в виде закрытого помещения (наос) с вестибюлем и обходным коридором, с

двухколонным портиком (пронаос), открывающимся во двор и еще одним

продолговатым помещением, названным Р.Х. Сулеймановым трапезной [1], дворец

Еркургана очень похож на архаическое святилище Аполлона Карнейского. Это один

из самых древних греческих храмов, представляет переходную форму от мегарона

(жилого дома) к храму. Здесь также, как и в дворцовом храме Еркургана

планировка строится по принципу закрытое помещение (наос) в обводе коридора –

пронаос – двор – помещение. Следует заметить, что в обоих случаях вход в храм

был сбоку двора.

Еще одна удивительная деталь роднящая

дворец Еркургана со святилищем Аполлона Карнейского – это наличие ряда хумов у

северной стены двора дворцового комплекса и цистерны в этом же месте в храме

Аполлона Карнейского. В предыдущей своей работе мы уже высказывали свое предположение

касательно того, что, вероятно, изначально, здание предшествовавшее дворцу

Еркургана было храмом Аполлона [5].

В этой связи, полагаем, что планировочная

структура дворца Еркургана, генетически восходящая к микенскому мегарону и с

архаическими чертами, роднящими ее с храмом Аполлона Карнейского, вполне могла

быть принесена на территорию Средней Азии малоазийскими переселенцами из

Древней Греции еще в архаический период.

Святилище.

Гипотеза

переселения Бранхидов в Еркурган основывается нами, в первую очередь, на

удивительной схожести святилища Еркургана с храмом Аполлона в Дидиме – того

самого храма, где до своего переселения на Восток, служили жрецы Бранхиды.

Храм Аполлона в Дидиме предположительно

построен в VI в. до н.э. Это был один из крупнейших храмов своего

времени. Столь грандиозное строение Древней Греции, вобрало в себя лучшие

достижения строительного дела тех времен, слава о котором разносилась далеко за

пределы Ионии. Расположенный в турецком городе Дидим, в настоящее время, этот

храм сохранился в руинах.

Планировка святилища Еркургана имеет

осевое развитие: глубокий айван (пронаос) является преддверием основного

святилища (наос). Вестибюль храма Аполлона и наос храма Еркургана представляют

собой прямоугольное помещение с двумя круглыми в плане колоннами и основным

входом, выводящим в пронаос с четырьмя рядами колонн.

Храм Аполлона в Дидиме – диптер (Диптер –

тип древнегреческого храма, обнесенный двумя рядами колонн). Очевидно,

святилище Еркургана унаследовало от храма Аполлона в Дидиме двухколонный зал и

пронаос с четырьмя рядами колонн, ограниченный двумя стенами. Но полноценного

диптера в Еркургане мы не наблюдаем, а видим лишь его фасадную часть. Так, мы

полагаем, появился второй широкий айван, скрывающий отсутствие двойного ряда

колонн по торцам здания. Колонны поставлены одним рядом лишь на фасаде.

Получился такой «ложный диптер». Вероятно, к такому решению древние строители

пришли в виду экономических причин и отсутствия необходимых строительных

материалов. К примеру, чтобы возвести храм Аполлона в Дидиме необходимо было

120 колонн (каменных баз, стволов и капителей). Для «ложного диптера» святилища

Еркургана всего 16 колонн.

За отсутствием камня древние греки

использовали в строительстве местные материалы – сырцовый кирпич и в

значительно меньшей степени – жженый. Ввиду этого упрощалась композиция храма,

и перерабатывалась на основе местных культов и представлений, но сохраняла в

себе основу прототипа. По сообщению археологов, святилище Еркургана хотя и

имело очень мощные стены, постоянно нуждалось в ремонтных работах. Это косвенно

может указывать на то, что для строителей храма этот материал был малознаком.

Опуская вопрос принадлежности святилища

Еркургана определенному божеству, впрочем эту тему мы раскрывали ранее [5],

здесь следует отметить факт размещения в храме статуи, подобно древнегреческим

святилищам, где огромная фигура божества занимала центральное положение в наосе.

Стоит вспомнить статую Афины Парфенос в Афинах, Зевса в Олимпии, Артемиды в

Эфесе и др.

Стены святилища, айвана, а также ниши и

колонны были покрыты богатой полихромной росписью. Основные цвета, найденные на

стенах: красный, черный и белый. В айване был найден фрагмент изображения с

ногой коня, перевязанной лентой. В самом святилище были расписаны колонны, а

также ниши в виде сетки нанесенной красной краской. Здесь же был найден

фрагмент с изображением лица человека. Характерной особенностью росписи можно

выделить то обстоятельство, что изображения обрамлялись рамками. Традиция

украшения помещений росписями известна и в крито-микенской культуре. Такие

фрески широко были распространены в Древней Греции и в последующем в Древнем

Риме. Известны богато расписанные интерьеры жилых домов таких городов Древнего мира,

как Микены, Кносс бронзового века, Дура-Европос античности, Помпеи

древнеримского периода и другие.

Колонны

святилища.

Две массивные колонны, расположенные внутри святилища Еркургана были украшены

антропоморфными фигурами. Такой редкий способ изображения человеческих фигур на

колоннах напоминает украшение основания колонн храма Артемиды Эфесской, где

человеческие фигуры переданы в движении (процессия).

Храм Артемиды Эфесской известнейшее

строение Древней Греции – одно из Семи чудес Древнего Мира. Основанный еще в

бронзовом веке, храм неоднократно перестраивался. Реконструирован в VI веке до н.э. До наших дней сохранились

лишь небольшие фрагменты колонн, по которым мы можем судить об оформлении всего

сооружения. На найденном фрагменте колонны храма Артемиды Эфесской архаического

периода изображена процессия из человеческих фигур вправо, и эта колонна имеет

своим основанием мощную круглую базу, покоящуюся на квадратной плите. Структура

и оформление колонн в виде шествующих человеческих фигур святилища Еркургана,

вероятно, - отголоски той традиции, что мы можем наблюдать в храме Артемиды

Эфесской.

Алтарь. Между святилищем

и центральным храмом Еркургана археологами был найден удивительный алтарь с

нишами. Такие алтари, ставились перед древнегреческими храмами и посвящались

богам. Эллинистические прямоугольные алтари, правда гораздо проще, были найдены

и в храме Окса.

Традиция постановки алтарей богам перед

храмом была широко распространена в Древней Греции, и в Древнем Риме. Известны

алтари Зевсу Пергамский алтарь, Аполлону из Помпей, Дионису в древнем городе

Кос и многие другие.

Исследуя оформление алтаря Еркургана, мы

не смогли найти что-то похожее ни в одной древней культуре, так что, на данный

момент, считаем его уникальным. Для того времени, такое оформление нишами в

форме суперэллипса очень необычно. Единственное, что мы можем заметить,

оформление в виде ниш и пилястр, возможно, – стилизация алтаря под колонный

греческий храм или же канелюры.

Меандр. Говоря о связях

храма Аполлона в Дидиме и Еркургана следует отметить, в частности, и схожесть

фрагмента фриза в виде живописи центрального зала загородного жилого комплекса

Еркургана и фриза базы одной из колонн храма Аполлона в Дидиме.

Таким образом, дворцовый комплекс

Еркургана генетически унаследовал планировку крито-микенского мегарона, но, а

близкой аналогией ему может выступать храм Аполлона Карнейского архаического

периода.

Храм Еркургана сохранил в себе архаические

черты древнегреческой архитектуры и вполне мог быть воздвигнут переселенцами из

Малой Азии - Бранхидами. К этому выводу мы пришли, сопоставив святилище

Еркургана с одним из самых значительных храмов Древней Греции – храмом Аполлона

в Дидиме, где, собственно, и служили жрецы Бранхиды, до своего переселения в

Среднюю Азию. Удивительным образом вестибюль и пронаос храма Аполлона в Дидиме

схож с наосом и пронаосом святилища Еркургана.

В этом сходстве двух храмов, разделенных

тысячами километров, мы видим стремление жрецов Бранхидов воспроизвести на

чужбине в далекой Средней Азии один из крупнейших и известнейших храмов

древности храм Аполлона в Дидиме, наряду с храмом Артемиды в Эфесе.

Что касается храма Артемиды в Эфесе, вероятно,

единичный региональный случай оформления колонн росписями в виде шествующих

фигур, как в святилище на Еркургане, может свидетельствовать о подражании

одному из известнейших чудес Древнего Мира, где колонны украшались цветными

изображениями человеческих фигур.

Сохранившиеся крупицы цветных фресок на

стенах святилища и богатых домов Еркургана обрамленные рамками, и в виде

меандра, древнегреческий алтарь, скульптура, керамика, также могут косвенно свидетельствовать

о переселении в город Бранхидов, и в последующем проживание здесь их потомков,

которых застал Александр Македонский в своих завоевательных походах на Востоке.

Согласно датировке археологов стены

внутреннего города Еркургана (VI в. до н.э.)

построены на целое столетие раньше переселения Бранхидов в Среднюю Азию (V в. до н.э.). Если же датировка верна, то

это, вероятно, может говорить о том, что Бранхиды не основывали город Еркурган,

а уже поселились в существующем городе. Их деятельность, очевидно, связана с

последующим возведением главных построек города дворца и святилища, по

традиционным древнегреческим канонам, но с учетом местных строительных

материалов и других особенностей, в среде смешанного населения.

ССЫЛКИ

НА ЛИТЕРАТУРУ:

1. Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб.

Проблемы цивилизации Узбекистана VII в. до н.э.-VII в. н.э. – Самарканд-Ташкент: «ФАН», 2000. – 312 с.

2. Ртвеладзе Э.В. Александр Македонский в

Трансоксиане: Походы, историческая география. СПб.: Евразия, 2019. – 368 с.,

ил.

3. Литвинский Б.А., Пичикян И.Р.

Эллинистический храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. 1. Раскопки.

Архитектура. Религиозная жизнь. – М.: Издательская фирма «Восточная литература»

РАН, 2000. -503 с.: ил.

4. Том 2: Всеобщая история архитектуры /

Архитектура античного мира (Греция и Рим) / Под редакцией В.Ф. Маркузона (ответственный редактор по Греции), Б.П.

Михайлова (ответственный редактор по Риму), И.С. Николаева, О.Х. Халпахчьяна,

Ю.С. Яралова. – Второе издание, исправленное и дополненное. Ленинград;

Москва: Издательство литературы по строительству, 1973. – 712 с., ил.

5. Нурулин Т.С. 3D-реконструкция

городища Еркурган // Архитектура и строительство Узбекистана. – Ташкент, 2022.

- №2-3. – С. 27-38.

6. Квинт Курций Руф. История Александра

Македонского (Под ред. В.С. Соколова). М., 1963.